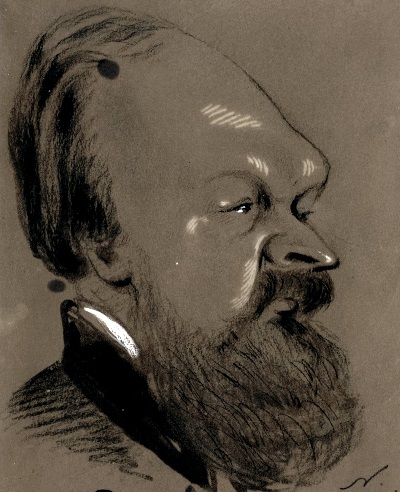

Marcel (Jules SANDEAU - Adrien DECOURCELLE)

Drame en un acte.

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre-Français, le 18 mai 1872.

Personnages

GASTON DE VALGRAND

LE DOCTEUR FAVRÉ

MAXIME DUVERNAY

LE PIÉTON DE LA POSTE

HENRIETTE, femme de Gaston

GERMAINE, servante

SUZANNE, femme de chambre

MARCEL, enfant de quatre ans

À la campagne, en 1869.

Un salon bibliothèque, au rez-de-chaussée. Portes latérales, une à droite et deux à gauche. Au milieu, une table recouverte d’un tapis et chargée de livres et d’albums. Au fond, une cheminée ; de chaque côté une bibliothèque. Dans l’angle de droite, une fenêtre, donnant sur un parc. À droite, un large canapé ; un plus petit, à gauche. Une lampe allumée sur la table et une veilleuse sur la cheminée.

Scène première

GERMAINE, SUZANNE, puis HENRIETTE

Au lever du rideau Suzanne est en train de ranger des jouets dans le bas de la bibliothèque de gauche, et Germaine dispose des livres sur la table.

GERMAINE, remuant plusieurs livres.

Eh bien ! et le Montaigne ?... ou est-il donc ?... Si monsieur ne trouvait pas là son Montaigne, il ne pourrait jamais se croira chez lui... Ah ! le voici.

Jetant un dernier coup d’œil autour d’elle.

Maintenant, monsieur peut arriver.

SUZANNE.

Monsieur ?... qui donc ?

GERMAINE.

Monsieur le comte, le mari de madame.

SUZANNE.

Le mari de ?... Madame n’est donc pas veuve ?

GERMAINE.

Non, sans doute. Monsieur le comte est absent depuis longtemps, mais...

S’arrêtant court à la vue d’un journal qui est sur le canapé.

Hein ?... qu’est-ce que je vois là ?... 2 septembre 1869... Un journal à la date d’hier ?

Elle le met dans sa poche.

SUZANNE.

Eh bien

GERMAINE.

Il ne doit entrer ici ni lettres, ni journaux, jusqu’à nouvel ordre. Madame ne vous a donc pas encore dit ?...

SUZANNE.

Elle ne m’a rien dit. Elle m’a fait une foule de recommandations mystérieuses, que j’ai suivies, mais auxquelles je n’ai rien compris.

GERMAINE.

Il est vrai que n’étant ici que depuis un mois... et ne sachant pas ce qui s’y est passé, il y a quatre ans, vous ne pouvez pas le deviner.

SUZANNE.

Que s’est-il donc passé ?

GERMAINE, apercevant Henriette qui paraît à la porte de gauche, premier plan.

Madame ! Je vous le dirai plus tard.

HENRIETTE, regardant à sa montre.

Bientôt cinq heures, bientôt le jour ; il ne doit plus tarder... lit dans un instant, peut-être, il sera là,... il sera là !

Elle s’assied, en chancelant, à droite.

GERMAINE.

Il ne faut pas trembler comme ça, madame ; il faut avoir confiance, au contraire ; il faut, surtout, avoir du courage.

HENRIETTE.

Oui, j’en aurai, Germaine.

Se levant.

J’en ai. Voyons, vous avez bien exécuté tous mes ordres ?

Elle passe.

GERMAINE.

Tout le monde est à son poste. Puis, voici les journaux, les papiers et les livres, que madame m’a ordonné de disposer sur cette table : ceux de monsieur le comte par ici, comme autrefois...

Avec un soupir.

Et par là, ceux du cher petit : les Fables de Lafontaine, Robinson Crusoë...

HENRIETTE.

Et le numéro de la Revue ?...

GERMAINE.

Du 15 juillet 1864 ; le voici, madame.

HENRIETTE.

C’est bien.

À Suzanne.

Et les jouets de l’enfant ?

SUZANNE, les montrant rangés dans le bas de la bibliothèque.

Les voici.

HENRIETTE.

Bien. – Marcel est habillé ?

SUZANNE.

Oui, madame.

Désignant la porte de gauche, deuxième plan.

Il est là, avec le docteur.

HENRIETTE.

Cher enfant !... Vous avez bien suivi toutes mes instructions, Suzanne ?... le costume de velours noir ?...

SUZANNE.

Oui, madame.

HENRIETTE, qui a regardé l’heure de nouveau.

Mais l’heure avance, il devrait être arrivé ; et je commence à craindre...

GERMAINE.

Ils auront éprouvé quelque retard ; les routes sont mauvaises.

HENRIETTE.

Vous savez bien qu’il est indispensable que M. de Valgrand arrive ici, pendant la nuit.

GERMAINE.

C’est vrai ; mais M. Maxime n’est pas en peine d’expédients, et il trouverait bien quelque prétexte pour retenir monsieur dans les environs, jusqu’à la nuit prochaine.

Elle remonte vers la fenêtre.

SUZANNE, à part.

Qu’est-ce que tout cela veut dire ?

GERMAINE.

Du reste, le jour n’est pas encore près de paraître. Le ciel est d’un noir !...

HENRIETTE.

Toutes les persiennes sont bien fermées partout, n’est-ce pas ?

GERMAINE.

Partout, madame. Et dès que Joseph nous avertira, plus d’autre lumière ici que cette veilleuse. Soyez tranquille, allez, je n’ai rien oublié.

HENRIETTE.

Allons, je vais faire une dernière fois la leçon au cher petit ; et ce sera à Dieu de terminer l’œuvre qu’il a si merveilleusement commencée.

Elle sort par la gauche, deuxième plan.

Scène II

GERMAINE, SUZANNE

SUZANNE.

Eh bien ! madame Germaine, m’apprendrez-vous enfin ?...

GERMAINE.

Un peu de patience, mon enfant, je vais tout vous dire ; car il vaut mieux que vous soyez au courant, dans l’intérêt même de ce qui se prépare. Vous saurez donc que madame a épousé M. de Valgrand il y a dix ans. Riches tous les deux, et mariés selon leur cœur, mes jeunes maîtres pouvaient passer à bon droit pour des heureux. Ils avaient su se faire pardonner leur bonheur par leur charité, et leur charité, par la façon dont ils savaient la faire. Je ne sais pas comment ils s’y prenaient, mais toujours est-il que, quand ils venaient en aide à un malheureux, ils trouvaient toujours moyen de lui faire croire que c’étaient eux qui étaient ses obligés. Et je ne parierais pas qu’ils n’en étaient pas convaincus eux-mêmes. – La venue d’un petit garçon, beau comme un chérubin, avait mis le comble à leur bonheur.

Un jour, il y a quatre ans et demi environ, madame regardait, en souriant, son mari qui jouait sur la pelouse avec son fils, à quelques pas d’elle, quand, tout à coup, elle se mit à fondre en larmes. N’y pouvant rien comprendre, je lui demandai ce qu’elle avait : « Ah ! je suis trop heureuse, me répondit-elle ! oui, c’est trop beau ; ce bonheur m’effraye, m’épouvante... et il me semble impossible qu’il ne m’arrive pas quelque horrible malheur ! »

C’était le jour de la fête de son petit garçon. M. de Valgrand devait dîner le lendemain, au retour de la chasse, chez M. Maxime Duvernay, son voisin de campagne, son parent et son meilleur ami.

SUZANNE.

Celui dont vous avez prononcé le nom tout à l’heure et qui doit arriver avec monsieur ?

GERMAINE.

Précisément. – Il faut vous dire que madame n’a jamais pu voir une arme à feu sans frissonner ; et elle suppliait sans cesse son mari de ne plus chasser. Elle y mit, cette fois, tant d’insistance, que monsieur, qui est le meilleur des hommes, lui promit de ne pas aller à cette partie et de renoncer à la chasse à tout jamais. On convint seulement qu’il irait dîner au château, avec son fils.

SUZANNE, étonnée.

Son fils ?... Le petit Marcel ? Il y a quatre ans ?

GERMAINE.

Non, pas celui-là, puisqu’il n’était pas encore né. L’autre !

SUZANNE.

Quel autre ?

GERMAINE.

Laissez-moi donc finir. On avait mis à l’enfant ses plus beaux habits... Il en était tout brave et tout joyeux, le cher petit !... Et il fut la gaieté du repas. On alla ensuite fumer sur la terrasse. Et le ciel étant un peu couvert, ces messieurs s’amusèrent à tirer les martinets qui volaient bas, comme il arrive quand le temps est à l’orage.

Avec effort.

Oubliant sa promesse, mon maître prit un fusil à son tour... et, par une fatalité qu’on n’a jamais pu s’expliquer, le pauvre père...

SUZANNE.

Quoi !... il a tué ?

GERMAINE.

Oui, Suzanne.

Elle tombe sur un fauteuil, à gauche de la table.

SUZANNE.

Ah ! le malheureux !

GERMAINE.

Après une scène de désespoir et de fureur, où l’on eut toutes les peines du monde à l’empêcher de se tuer, monsieur finit par tomber sans connaissance ; et, quand il revint à lui, sa raison... Enfin, il était fou !

SUZANNE.

Ah ! mon Dieu !... Et cette pauvre femme, cette pauvre mère ?

GERMAINE.

Ah ! elle eût certainement succombé à sa douleur, si sa mort n’eût tué qu’elle seule... Mais elle vécut, pour l’enfant qu’elle portait dans son sein.

SUZANNE, étendant la main vers la porte de gauche.

Marcel ?...

GERMAINE, se levant.

Oui, le petit Marcel, qui vint au monde, quelques mois après cet horrible événement. – Mais l’état de M. de Valgrand n’avait fait qu’empirer. Le docteur Favié, un vieil ami de la famille, décida qu’il n’était qu’une seule chance de salut pour mon pauvre maître : c’était de l’éloigner d’ici, à tout prix... Il ne pouvait partir seul ; sa femme ne pouvait pas l’accompagner... Ce fut M. Maxime qui se dévoua... Et, depuis ce temps, il ne l’a pas quitté d’un seul jour.

SUZANNE.

Ainsi, monsieur est guéri ?

GERMAINE.

Guéri ?

SUZANNE.

Dame... puisqu’il revient ici ?

GERMAINE.

Hélas ! non, mon enfant, il est toujours dans le même état.

SUZANNE.

Alors, je ne puis comprendre la raison...

On entend un appel de trompe, dans l’éloignement.

GERMAINE.

Silence !... Il m’a semblé entendre...

On entend de nouveau le signal.

Oui, c’est le signal convenu avec Joseph. Allez, allez !...

Suzanne sort par la droite.

Scène III

GERMAINE, HENRIETTE

HENRIETTE, paraissant à gauche, d’une voix étouffée.

Germaine !... Je ne me suis pas trompée, n’est-ce pas ?

GERMAINE.

Non, madame.

Entr’ouvrant les volets.

La voiture s’arrête au bas du perron. M. Maxime en descend ; il entre sous le vestibule.

HENRIETTE.

Seul ?

GERMAINE.

Oui, madame.

HENRIETTE.

Et mon mari ?

GERMAINE.

Je vois quelqu’un dans la chaise de poste, et il me semble bien que c’est monsieur.

HENRIETTE, qui s’est élancée vers la fenêtre.

Oui, c’est lui, c’est lui !...

Germaine se dirige vers la porte de droite. Maxime paraît sur le seuil.

Scène IV

HENRIETTE, MAXIME

HENRIETTE.

Maxime !... mais Gaston ?

MAXIME.

Il est en bas, dans la voiture... veillez, Germaine !

Germaine sort par la droite.

J’ai voulu voir, d’abord, si lion avait bien exécuté...

HENRIETTE, à Maxime.

Tout est prêt. Ici, sa chambre, près de la vôtre, avec les vêtements que j’ai fait prendre chez vous. Mais comment le trouvez-vous ? sa santé ? sa... raison ?...

MAXIME.

Je vous l’ai dit dans mes dernières lettres : beaucoup moins agité, et parlant sur toute chose, comme autrefois. Mais toujours cette idée fixe que vous savez, toujours !

HENRIETTE.

Ainsi, il continue à croire ?...

MAXIME.

Qu’il vous fait horreur et que vous l’avez rendu responsable...

HENRIETTE.

Oh ! mon Dieu ! moi, qui ne l’ai jamais plus aimé que depuis son malheur et qui donnerais ma vie...

MAXIME.

Oh ! je le sais, Henriette !... et vingt fois je lui ai lu vos lettres si bonnes et si tendres. – « Non, me disait-il pour toute réponse, c’est impossible !... Elle ne pourra jamais me pardonner, jamais ! »

HENRIETTE.

Le malheureux !

MAXIME.

Il croit toujours aussi que la justice est à sa poursuite ; et c’est ce qui vous explique ces déplacements continuels, ces brusques départs, ces fuites soudaines...

HENRIETTE.

Oh ! pardon, mon ami, pardon de mon égoïsme ! Pardon de. ne vous avoir pas encore remercié, à deux genoux, d’un dévouement...

MAXIME.

Henriette !

HENRIETTE.

Ah ! quand je songe à l’horrible existence que votre amitié vous a faite ! Tant de longues heures, qui eussent été pour vous si rapides‘et si joyeuses, passées loin de votre pays, de vos amis, en face d’un malheureux, qui n’avait même pas conscience... Ah ! que je vous ai plaint !... Que je vous ai plaint... et que je vous bénis !

Elle lui serre les mains avec effusion.

MAXIME.

Calmez-vous, de grâce !

HENRIETTE.

Ah ! vous avez dû bien souffrir !... oh ! oui !

MAXIME.

Je me ferais meilleur et plus fort que je ne le suis, si je vous disais que je ne me suis jamais senti défaillir sous le poids de ma tâche... Oui, plus d’une fois, j’ai pensé en être accablé...

Mouvement d’Henriette.

Mais vos lettres si reconnaissantes, si émues, venaient relever mon courage. Puis, est arrivée la grande nouvelle, que j’ai saluée, du fond de l’exil, comme un gage d’espoir et de salut... Mais cette ressemblance... est-elle vraiment si complète qu’un père lui-même puisse s’y tromper ?... car, ne l’oubliez pas, Gaston n’a que trop conservé sa mémoire !

HENRIETTE.

Vous allez en juger vous-même. Voyez !

Elle se lève et ouvre la porte de gauche, deuxième plan.

MAXIME, reculant avec un mélange d’étonnement, de joie et d’épouvante.

Oh ! c’est inouï !... c’est inouï !... Mais dites-moi, ne craint-on pas que cette ressemblance même ne fasse que raviver ?...

HENRIETTE.

Ah ! sans doute ! mais on espère aussi, et cet espoir est le seul qui nous reste.

MAXIME.

C’est vrai.

Scène V

HENRIETTE, MAXIME, GERMAINE

GERMAINE, entrant vivement de droite.

Madame, le voilà ! le voilà !

GASTON, du dehors, d’une voix inquiète.

Maxime !

HENRIETTE, tressaillant.

C’est lui !

MAXIME.

Oui, retirez-vous !...

GASTON, appelant de nouveau, du dehors.

Maxime !

MAXIME.

Retirez-vous ! allez, allez !...

Les deux femmes sortent par la gauche, deuxième plan. Germaine emporte la lampe. La scène n’est plus éclairée que par la veilleuse.

GASTON, dont la voix se rapproche.

Eh bien, où es- tu donc ?

MAXIME, allant vers la porte.

Me voici, mon ami, me voici !

Gaston paraît sur le seuil.

Scène VI

MAXIME, GASTON

GASTON, toujours sur le seuil, d’une voix et d’un air inquiets.

Pourquoi donc m’as-tu laissé seul ?

MAXIME.

J’ai voulu, d’abord, visiter la maison moi-même, pour plus de sûreté. Tu comprends ?

GASTON.

Ah, oui. – Mais pourquoi cette maison n’est-elle pas mieux éclairée ?

MAXIME.

C’est par mon ordre... je n’ai pas voulu attirer l’attention des voisins.

GASTON, un peu rassuré.

C’est juste. Tu as bien fait, tu as bien fait. – Et où sommes nous-ici ?

MAXIME.

Dans un vieux château, que j’ai loué sous mon nom.

GASTON.

Très bien, très bien.

Maxime va fermer la porte de droite. Gaston se retourne vivement, d’un air inquiet. Maxime le rassure du geste.

MAXIME.

Tu dois avoir besoin de repos, mon ami, et voici la chambre qui t’est destinée.

Il lui indique la porte de gauche, premier plan.

Elle donne sur le parc – un désert – viens !

GASTON, avec défiance.

Non, je n’ai pas sommeil.

Se touchant le front.

Mais là, depuis plusieurs jours, une lassitude, un trouble, une confusion... Il est des moments où il me semble que ma raison m’abandonne.

Il se laisse aller sur le canapé de droite.

MAXIME.

Eh bien, repose-toi, du moins.

Il lui dispose des coussins.

GASTON.

Oui, je vais m’étendre sur ce divan, tout habillé.

Baissant la voix.

Tu comprends, en cas d’alerte, c’est plus sûr !

Il s’étend sur le divan.

MAXIME.

Oh ! comme tu voudras. Du reste, moi, je ne suis nullement fatigué et je m’installe sur ce fauteuil... tu peux donc dormir en toute sécurité, si l’envie t’en prend.

Il s’étend dans le fauteuil placé à la gauche de la table.

GASTON.

Ah ! du moment que tu es là... je vais peut-être essayer.

Un temps de silence.

MAXIME, à lui-même, très lentement.

Il est brisé de fatigue ; il s’endort !... La pauvre femme ! doit-elle souffrir en ce moment !... Elle est là, derrière cette porte, avec le docteur, avec... Ah ! que cet espoir me paraît fragile, à présent !... Et s’il allait tromper notre attente et ne faire qu’aggraver une situation...

Il s’arrête et regarde Gaston qui reste immobile. À mi-voix.

Gaston !...

Faisant un pas vers lui.

Gaston !... Il dort. Obéissons au docteur... et que Dieu nous protège !

Il entr’ouvre la porte de gauche, après s’être assuré une dernière fois que Gaston est bien endormi. À voix basse.

Vous pouvez entrer... il dort.

Henriette et le docteur entrent de gauche. deuxième plan, avec précaution. Henriette s’approche de son mari et le contemple un instant en silence. Germaine paraît à la porte de gauche, premier plan.

Scène VII

GASTON, endormi, MAXIME, LE DOCTEUR, HENRIETTE, GERMAINE

LE DOCTEUR, serrant la main de Maxime avec énergie.

Vous êtes un brave homme, vous !

HENRIETTE, avec des larmes dans la voix.

Comme il est pâle !... et changé !

LE DOCTEUR.

Pas de faiblesse ! nous avons besoin de tout notre sang-froid, car l’instant approche.

HENRIETTE, d’une voix ferme, après avoir essuyé ses larmes.

Quand vous voudrez... je suis prête.

LE DOCTEUR.

Marcel est là ?

Il désigne la deuxième porte de gauche. Geste affirmatif de Germaine.

Vous, Maxime, allez quitter ces vêtements dont la vue.lui est trop familière, et revenez ensuite.

Maxime sort par la gauche. À Henriette.

Vous, mon enfant, là, aux pieds du malade... Moi, ici... Vous, Germaine, soufflez cette veilleuse et ouvrez les volets ; l’heure est venue de travailler au grand jour.

Grand jour.

Et-maintenant du sang-froid et du courage !

Germaine sort par la droite, après avoir exécuté les ordres du docteur.

Scène VIII

GASTON, endormi sur le canapé, HENRIETTE, assise a la droite du canapé, un peu en retraite, une tapisserie à la main, LE DOCTEUR, assis à gauche, dans un fauteuil, et feignant de lire un journal

Long silence. Gaston ouvre les yeux et regarde autour de lui, d’un air étonné ; il semble reconnaître sa maison. Puis, il aperçoit le docteur et ne rejette brusquement en arrière.

LE DOCTEUR, gaiement.

Eh ! bien, cher ami ?... Il me semble que ça va mieux, ce matin ?

GASTON.

Vous, docteur ?

LE DOCTEUR.

Vous voilà hors d’affaire !... Mais vous pouvez vous vanter de l’avoir échappé belle !

HENRIETTE.

Ah ! c’est vous qui l’avez sauvé, cher docteur !

GASTON, tressaillant.

Ma femme !

LE DOCTEUR, vivement.

Moi, madame ?... monsieur le comte s’est parbleu bien sauvé lui-même !... Et quand je songe à toutes les bonnes raisons qu’il a d’aimer la vie, j’estime qu’il a fort bien fait.

HENRIETTE.

Cher Gaston !... Sais-tu que tu nous as bien alarmes, mon ami ?... Quand je pense que tu ne me reconnaissais même plus ! Tu me reconnais bien maintenant, n’est-ce pas ? C’est moi, ton Henriette qui t’aime et qui ressuscite avec toi !

GASTON, toujours inquiet.

Mais je...

En ce moment, on entend la voix de Marcel, à gauche : Maman ! maman !... Gaston se redresse vivement en proie a l’étonnement et à une violente émotion.

HENRIETTE, remontant.

Viens, mon enfant, viens dire bonjour à ton père.

GASTON.

Mais non ! C’est impossible !

LE DOCTEUR, feignant de se méprendre.

Comment, vous ne voulez pas embrasser votre petit Marcel ?

GASTON.

Marcel ?... Marcel !

Avec épouvante.

Mais...

LE DOCTEUR.

Mais le voici.

MARCEL, s’avançant timidement, conduit par sa mère.

Bonjour, papa.

GASTON, le regarde immobile, éperdu, haletant, combattu par ses souvenirs et par la réalité. Avec hésitation d’abord.

Bonjour, mon ami... Bonjour, mon enfant...

Il le regarde avec avidité, se met presque à genoux pour le mieux voir, puis avec un cri de joie.

Marcel ! Mon cher petit Marcel !...

Il l’enlève dans ses bras, l’emporte sur le canapé de gauche et l’embrasse éperdument.

LE DOCTEUR, après un temps, faisant un signe à Henriette.

Mais ne fatiguons pas notre malade.

HENRIETTE.

Allons, viens, maintenant ; va jouer dans ta chambre ; et ne fais pas trop de bruit.

Elle reconduit l’enfant, qui sort par la gauche, deuxième plan.

LE DOCTEUR.

Qu’est-ce donc, mon ami, est-ce que vous vous sentez moins bien que tantôt ?

GASTON.

Non, au contraire. Mais dites-moi...

N’osant pas interroger directement.

Vous parliez tout à l’heure de maladie... de danger, veux-je dire ! J’ai donc été bien malade ?

LE DOCTEUR.

Ah ! grand Dieu !... Mais vous avez eu ce que, dans notre jargon, nous appelons une méningite, ni plus ni moins !

GASTON.

Ah ?... Et comment cela est-il arrivé ?

HENRIETTE.

Tu te souviens que, le jour de la fête de Marcel, tu es allé dîner avec lui chez Maxime ?

GASTON.

Chez Maxime... oui... Mais quand, cela ?

HENRIETTE, avec un peu d’hésitation.

Il y a...

LE DOCTEUR, froidement.

Il y a huit jours.

GASTON, avec un étonnement contenu.

Ah ?

HENRIETTE.

Le temps était à l’orage, et tu t’étais déjà plaint, dans la journée, de souffrir un peu de la tête.

GASTON, à lui-même.

Oui.

HENRIETTE, très émue.

Après le repas, qui, dit-on, avait été très animé...

Elle un signe au docteur qu’elle n’a pas la force de continuer.

LE DOCTEUR, continuant.

Et où, par parenthèse, vous aviez bu pas mal de ce mauvais vin de Vouvray, qui est bien le breuvage le plus capiteux que je connaisse...

GASTON.

Enfin ?...

LE DOCTEUR.

À peine arrivé sur la terrasse...

Gaston se lève d’un bond, en poussant un cri. Le docteur, continuant vivement.

Tout à coup, vous avez pâli, chancelé, et vous êtes tombé dans nos bras, foudroyé par la congestion.

GASTON, retombent assis et s’essuyant le front.

Et alors, que se passa-t-il ?

LE DOCTEUR.

Ce qui devait se passer forcément à une fièvre de cheval, un délire effroyable, dont, grâce au ciel, vous voilà enfin débarrassé !

Gaston baisse la tête de l’air d’un homme qui est forcé de se rendre, mais qui conserve des doutes.

À quoi pensez-vous donc ?...

GASTON.

À rien. Je m’étonne seulement de ne rien me rappeler de...

LE DOCTEUR.

Voyons, pourtant, voyons ! Vous vous souvenez bien, qu’hier soir, vous avez voulu sortir en voiture ?

GASTON, cherchant.

En voiture ?... hier soir ?... oui.

LE DOCTEUR.

Vous aviez beaucoup moins de fièvre ; mais encore un peu de trouble dans les idées et l’agitation persistait... La soirée était douce, et j’ai pensé qu’une promenade en voiture vous ferait du bien ; que la fatigue même qui en résulterait ne pouvait que vous être salutaire ; et vous êtes sorti... avec Maxime. Vous vous le rappelez, n’est-ce pas ?

GASTON.

Avec Maxime... oui.

LE DOCTEUR.

Vous êtes rentrés ensemble, à la nuit close.

GASTON, très accentué.

Oui.

LE DOCTEUR.

Vous vous êtes étendu sur ce divan.

GASTON, idem.

Oui.

LE DOCTEUR.

Vous vous êtes endormi ; et comme votre sommeil était fort paisible, nous n’avons pas voulu le troubler... voilà !

Il prend une prise.

GASTON, respirant plus librement.

Oui !... Vous partez déjà, docteur ?

LE DOCTEUR.

Est-ce que vous avez à me parler ?

GASTON.

Non.

LE DOCTEUR, riant.

En ce cas, je vais me venger sur mes autres malades, puisque vous avez échappé... à mes soins. Du reste je reviendrai fêter votre résurrection, à six heures... Ainsi, au revoir.

À Henriette qui est remontée.

Oh ! ne vous dérangez pas, je vous en prie !

HENRIETTE.

Vous savez que je vous reconduis toujours jusqu’à la grille.

LE DOCTEUR.

C’est juste. Et, d’ailleurs, notre cher malade a besoin d’un peu de repos.

Bas à Henriette.

Tout va bien !

Il sort par la droite avec Henriette.

Scène X

GASTON, puis MAXIME

GASTON, les suit des yeux, de la porte d’abord, puis de la fenêtre. Il examine ensuite, en détail, les tableaux, les livres, les journaux qui sont sur la table.

Oui... oui...

Baissant la voix et regardant autour de lui d’un air craintif.

Et pourtant...

Il s’arrête, comme s’il n’osait s’avouer sa pensée à lui-même. Maxime entre de gauche ; il a changé de vêtement.

MAXIME, d’un ton dégagé.

Eh bien, Gaston, comment te sens-tu, ce matin ?... Mieux n’est-ce pas ?

GASTON.

Maxime ?...

Il le regarde d’un air dérouté.

MAXIME.

Qu’est-ce que tu as donc à me regarder ainsi ?

GASTON.

Oh ! rien. – Tu as rencontré Henriette et le docteur dans le parc ?...

MAXIME.

Tu sais bien que j’entre toujours par la petite porte ; c’est plus court.

GASTON.

C’est vrai. – Alors... tu ne les as pas vus, aujourd’hui ?

MAXIME.

Pas encore.

GASTON.

Je suis bien aise de te voir ; j’allais passer chez toi... pour te remercier, mon bon et fidèle ami.

Il se rapproche.

MAXIME.

Me remercier ?... Et à quel propos ?

GASTON.

Dame... tu le sais bien.

MAXIME.

Pas du tout.

GASTON.

Mais, moi, je n’ai pas oublié les services que tu m’as rendus, et les remerciements que je dois à l’ami, au compagnon de jeunesse, au compagnon... de voyage.

MAXIME.

Ah ! le fait est que nous avons pas mal couru le monde, tous deux.

GASTON, vivement.

N’est-ce pas ?

MAXIME.

Oui... mais il y a si longtemps !

GASTON.

Ah ! tu trouves ?... Et qu’appelles-tu si longtemps ?

MAXIME.

Il me semble que cinq années sont quelque chose dans la vie d’un homme. Or, je n’ai pas voyagé avec toi depuis ton mariage, et il y a cinq ans que tu es marié.

GASTON.

Et tu ne le rappelles pas que, depuis cette époque ?...

MAXIME.

Ma foi non !... Et toi ?

GASTON.

...Moi, non plus.

MAXIME, riant.

À moins, pourtant, que tu ne comptes pour un voyage notre petite excursion d’hier soir... qui, du reste, t’a fait le plus grand bien.

GASTON.

Oui... certainement... certainement.

MAXIME.

Ah ! je suis bien heureux de te voir ainsi. Mais je ne veux pas me faire gronder par le docteur et je te laisse...

Il passe.

GASTON.

Encore un mot ?... J’ai été bien malade, n’est-ce pas ?

MAXIME.

Tu nous as même sérieusement inquiétés.

GASTON.

Et cela m’a pris tout à coup ?

MAXIME.

Chez moi.

GASTON.

Oui, chez toi... il y a ?...

MAXIME.

Il y a huit jours. Adieu, à ce soir.

Il remonte d’un air dégagé. Du seuil de la porte.

À ce soir.

Il sort.

Scène X

GASTON, puis GERMAINE

GASTON, après un temps.

Oui... Sans doute... Sans doute...

Il se promène dans la chambre, irrésolu, inquiet, soupçonneux ; puis il s’arrête brusquement, se prend la tête à deux mains et se la secouant avec une fureur sourde.

Et cependant, cependant !!

Germaine entre de droite. Gaston l’apercevant, à part.

Germaine ?...

Réfléchissant.

Germaine...

GERMAINE, l’air satisfait et sans montrer le moindre étonnement.

Bonjour, monsieur.

GASTON.

Eh bien ! ma fille, tu n’es pas étonnée... de me revoir ?

GERMAINE.

Oh ! vous étiez déjà bien mieux dès hier, et nous n’avions plus d’inquiétude ; mais nous en avons eu pendant quelques jours..., moi surtout.

GASTON.

Toi ?... Et comment cela ?

GERMAINE.

C’est moi qui vous veillais la nuit.

GASTON.

Ah ! ce n’était pas ma femme ?

GERMAINE.

Elle l’aurait bien voulu, elle a même essayé d’abord... mais comme sa présence ne faisait que vous exaspérer davantage, le docteur a exigé...

GASTON.

Ah ! sa présence m’exaspérait ? et pourquoi donc ?

GERMAINE.

Dame, je n’en sais rien, ni vous non plus, sans doute... mais on aurait dit qu’elle vous faisait pour... « Ma femme, disiez-vous, je lui fais horreur, elle me hait, elle me hait ! Fuyons ! »

GASTON, à part.

C’est vrai !

Se rapprochant avec intérêt.

Ah ! je disais cela !

GERMAINE.

Oh ! très souvent !...

GASTON.

Et quoi encore ?

GERMAINE.

Vous savez, des mots décousus, comme on en dit quand on a le délire

GASTON.

Mais lesquels ?

GERMAINE.

« Viens, Maxime, partons, partons ! »

GASTON, à lui-même.

Oui... Et puis ?

GERMAINE.

Je vous le répète, des mots sans suite...

GASTON.

Et qui n’offraient aucun sens ?

GERMAINE.

Aucun sens... Ce serait peut-être trop dire ; mais un sens si vague... si bizarre.

GASTON.

Dis toujours !

GERMAINE.

Enfin, monsieur, il aurait semblé, saut votre respect... que vous aviez tué quelqu’un !...

Elle rit de son mieux.

GASTON, avec joie et d’un ton qui veut dire : je comprends !

Ah !...

GERMAINE, achevant.

Et que vous-vous étiez sauvé avec M. Maxime. Mais j’offense peut-être monsieur, en lui disant ça ?

GASTON, très animé et d’une voix étranglée par l’émotion.

Non, Germaine, non ; et je te remercie au contraire ; je suis très heureux de savoir... ce que j’ai rêvé. Parce que, tu sais, quand on a la fièvre, il est rare que l’on se souvienne ensuite... et l’on se met l’esprit à la torture, pour tâcher de se rappeler... Enfin, je te remercie, ma bonne Germaine, je te remercie.

GERMAINE.

Oh ! il n’y a pas de quoi, monsieur, il n’y a pas de quoi.

Elle s’essuie le front avec son mouchoir. Henriette paraît à droite.

HENRIETTE, bas à Germaine en l’interrogeant des yeux plus que de la voix.

Eh bien ?...

Germaine fait signe de la tête qu’elle a exécuté ses ordres.

HENRIETTE, la congédiant du geste.

Et que personne n’entre ici.

GERMAINE.

Soyez tranquille !

Elle sort par la gauche.

Scène XI

GASTON, HENRIETTE

GASTON, l’apercevant et allant à elle avec empressement.

Ah ! ma chère Henriette !... Que je suis heureux de te revoir.

HENRIETTE.

Je n’ai pas été absente bien longtemps, mon ami.

GASTON.

Oh ! je ne te gronde pas !... J’ai, au contraire, à te demander pardon.

HENRIETTE.

Pardon ?... et de quoi ?

GASTON.

Tu as dû me trouver, tantôt, l’air bien préoccupé, bien étrange... Ah ! c’est que, vois-tu, j’étais encore sous l’influence confuse d’un rêve épouvantable, qui n’a pas cessé de m’obséder, pendant cette maladie. Ah ! c’était quelque chose d’horrible !... Enfin, j’étais convaincu que, l’autre jour, chez Maxime...

HENRIETTE.

Oh ! Oui, un rêve affreux... je sais, je sais !

GASTON.

Et ce n’est pas tout ! moi, qui t’aimais... moi qui t’aime tant, mon Henriette, je croyais que, non-seulement tu ne m’aimais plus, mais que j’étais devenu pour toi un objet d’horreur et d’épouvante... et je n’avais le droit que d’en gémir, puisque j’avais... puisque je croyais, dans mon délire...

HENRIETTE.

Oh ! c’est mal, ce que tu dis là !... Et quand même le ciel eût pu permettre un pareil malheur, est-ce que tu n’aurais pas été le plus à plaindre de nous deux ?

GASTON.

Sans doute.

HENRIETTE, avec insinuation.

Eh bien, quand on s’aime comme nous nous aimons, est-ce que ce n’est pas à celui qui porte le moins lourd fardeau, à celui dont le cœur est le moins déchiré, à venir en aide à l’autre, à panser ses blessures ? Alors, tu comprends bien que, loin de te repousser, de te haïr, je me serais serrée d’autant plus contre ton cœur meurtri.

GASTON, la regardant d’un air inquiet.

Oui... mais pourquoi me dis-tu cela ?

HENRIETTE.

C’est... c’est que j’ai voulu te convaincre que, quand cet horrible rêve eût été même une réalité, mon amour pour toi n’eût fait que s’accroître de toutes les tendresses de la pitié.

GASTON, avec défiance.

Oui... je comprends, je comprends... Mais où est-il donc ?

HENRIETTE.

Qui ? Marcel ?

GASTON.

Qui. Où est-il ?

Avec un grand éclat de voix.

Où est-il ?

HENRIETTE, montrant la porte de gauche.

Il est là, mon ami ; mais... pourquoi ?

GASTON.

Je veux le voir. Je veux rester seul avec lui, seul !

HENRIETTE, tressaillant.

Ne crains-tu pas ?

GASTON.

Quoi donc ?

HENRIETTE.

Tu es encore un peu souffrant... Et il est si turbulent...

GASTON.

N’importe, je le veux... je le veux !

HENRIETTE.

Il suffit, mon ami.

Se dirigeant vers la porte de gauche, à part.

Ah ! mon Dieu !...

Elle ouvre la porte. Avec un cri de joie contenu.

Ah !

GASTON, s’avançant vivement.

Qu’est-ce donc ?

HENRIETTE, bas.

Tais-toi ! il dort ! vois.

GASTON, du seuil de la porte.

Oui... Ah ! oui ; il dort... il dort... Cher enfant !

Il lui envoie des baisers de la main.

Tu me l’enverras dès qu’il sera réveillé, n’est-ce pas ?...

HENRIETTE.

Je te le promets.

GASTON.

Ma bonne Henriette !

Il l’embrasse avec effusion. Elle sort à gauche.

Scène XII

GASTON, seul

Il va ouvrir la fenêtre. Après un temps, respirant à pleins poumons.

Ainsi, tout cela n’était que fièvre et que fantômes !... Oui, car jamais Henriette ne m’a dit de plus douces paroles, d’une voix plus tendre et plus émue. Et puis, je l’ai vu, lui, je viens de le voir encore, là... Car il est là !... Ah ! je suis bien heureux ! Mais je suis brisé !...

Il s’assied dans un fauteuil devant la table. Examinant quelques livres.

Mes livres, mes vieux compagnons d’hiver.

Feuilletant la revue.

Le roman que j’étais en train de lire...

Parcourant quelques papiers.

Mes fermages de la Saint-Jean d’été... Le renouvellement de bail du père Mathieu... avec une petite diminution, bien entendu !... Il ne sait ni lire, ni écrire, le père Mathieu, mais il sait compter ! oh ! il compte dans la perfection.

LE PIÉTON, du dehors.

Germaine !

Il paraît devant la fenêtre et dépose des journaux sur la tablette, en disant.

Les journaux !

GASTON, se levant.

Il me semble qu’il y a longtemps que je n’ai lu un journal... Au fait, il y a huit jours...

Il parcourt un des journaux. Après un long temps.

C’est singulier !

Il reprend sa lecture. Même jeu.

Ah ! c’est bien étrange !...

Il regarde la date du journal.

3 septembre... 1869 !... Comment ?... C’est sans doute une erreur...

Il ouvre successivement d’autres journaux.

Non... mais non ! Qu’est-ce que cela veut dire ?... Voyons, voyons, du calme ! Marcel est né en 1864... Or, si je m’en rapporte à la date de ces journaux, il aurait huit ans... Et l’enfant que j’ai vu là, tout à l’heure, n’a certainement pas... C’était bien lui, pourtant !... Ah çà, est-ce que j’aurais encore la fièvre, le délire ?

Frappant sur les journaux.

Mais non ! ces dates ne sont pas des chimères... Et alors, il faut qu’il y ait là-dessous quelque mystère que je ne puis pénétrer... non... je ne comprends pas... je... Ah ! je ne puis rester dans une pareille anxiété.

Appelant, d’une voix éperdue.

Henriette ! Henriette !

Scène XIII

GASTON, HENRIETTE, LE DOCTEUR

HENRIETTE.

Tu m’as appelée, Gaston ?

LE DOCTEUR.

Qu’est-ce donc, mon ami ?

GASTON.

Ah ! c’est vous, docteur ? C’est bien. Restez ! Et écoutez-moi tous les deux. Mais d’abord, regardez ceci.

Il leur montre un journal.

LE DOCTEUR et HENRIETTE, à part.

Ciel !

GASTON.

Vous avez vu, vous avez bien vu cette date ?

LE DOCTEUR.

Heu... oui... Eh bien ?

HENRIETTE.

Eh ! bien, mon ami ?

GASTON, à sa femme.

Je te disais, tout à l’heure, que j’avais fait un mauvais rêve, tantôt.

HENRIETTE.

Oui, en effet.

GASTON.

Eh ! bien, non, ce n’était pas-un rêve !...

Passant.

Oh ! n’essayez plus de me tromper... car je me souviens de ce qui s’est passé, je ne m’en souviens que trop ! Arrivé sur la terrasse, où l’enfant s’était glissé derrière une caisse, d’oranger, je pris un fusil – celui de Maxime – et j’attendis, j’attendis longtemps, l’arme inclinée, prêt à faire feu, quand un oiseau me passerait à portée.

Avec désespoir.

il en vint un !... et au moment où je pressais la détente, Marcel se releva brusquement ; le coup partit, l’enfant tomba... mort, foudroyé !... mort, vous dis-je ! il est encore là, devant mes yeux !!!...

Il tombe assis à gauche de la table. Un temps.

Et me direz-vous maintenant comment il se fait que je l’aie revu là, tout à l’heure... tel qu’il était alors, après quatre ans passés ?... Mais c’est un rêve de mon imagination, n’est-ce pas ? J’ai cru le revoir, j’ai cru...

Il s’avance vers la pure de gauche. Maxime paraît sur le seuil, tenant Marcel par la main et suivi de Germaine. Gaston reculant et d’une voix attendrie.

Mais non !... le voici... c’est lui !... C’est toi, n’est-ce pas, Marcel ?

MARCEL.

Oui, papa....

GASTON.

Oui ?... mais quel âge as-tu ?

L’enfant regarde sa mère et le docteur.

LE DOCTEUR résolument.

Eh bien ! dis ton âge, mon ami !...

GERMAINE.

Allons, dis ton âge ;

MARCEL.

J’ai quatre ans.

GASTON, éperdu.

Alors, tu ne peux pas être Marcel !... Et si tu n’es pas lui, qui donc es-tu ?

MARCEL.

Je suis... je suis mon petit frère !

GERMAINE, à part.

Cher trésor !

Elle lui envoie des baisers.

GASTON, se souvenant tout à coup et regardant Henriette.

Ah !... je comprends ! je comprends !...

Il enlève l’enfant dans ses bras et l’embrasse avec frénésie, en sanglotant.

LE DOCTEUR, bas à Maxime.

Des larmes !... il est sauvé !...

GASTON, avec hésitation et courbant la tête.

Oui, mais l’autre ?... l’autre ?... Je n’avais donc pas rêvé ?...

HENRIETTE.

Dieu nous l’a rendu, mon ami !